※当記事には広告が含まれています

※2024/9/20変更

9/17公開のios18.0にてウィジェット機能廃止の旨を追記。追記内容はコチラ

先日、外出中に自宅の鍵を落としてしまい、一人暮らしの自宅に入れなくなってしまいました。結果的には、合い鍵を家族に預けていたため、何とか入ることはできましたが、かなり苦労しました…。

そこで、これを機にスマートロックにして、そもそも鍵を落とすといったこともなくそうと考え、色々なメーカーの商品を調べて検討しました。そして最近、Candy Houseの「セサミ5」を購入して、賃貸のアパートに取り付けることで、我が家がスマートロック化しました!!

本記事では、数あるスマートロック商品からなぜセサミ5を選んだのか、セサミ5の機能、取り付けてみての感想を記述しております。

セサミ5についての記事はネット上に多くありますが、今回は特に「その他のオプション品(wi-fiモジュールやセサミタッチ)を一切付けずに、セサミ5のみを購入してできること」という所に特化した内容になっています。

セサミ5とは

セサミ5とは、Candy HOUSE社のスマートロック「セサミ」シリーズの最新バージョン(2023年9月発売)の商品となります。「コスパ最強」「世界最小のスマートロック」「99%の鍵に対応」といったことを売りにしており、手軽なスマートロックとして人気の高い商品です。

セサミ5を選んだ理由

①安い

数あるスマートロックの中から、セサミ5を最終的に選択した最大の理由は「とにかく安い」という点です。多くの他社商品は1万円前後する中、セサミ5は送料を合わせても6千円ほどで購入することができ、コスパ最強を謳っているだけのことはあります。

そして、安いからといって機能が不足している訳ではなく、「スマホで開錠」「鍵の共有」「開閉履歴の確認」「オートロック」といった、私も含め多くの人がスマートロックに求める機能は十分に備わっています。

②信頼できる

セサミ5を含むセサミシリーズは、多くのネット記事でも取り上げられており、そのレビューも良いものがほとんどです。レビューの高さと多さは、商品の信頼の高さを証明していると言えます。セサミの製造・販売を手掛ける「CANDY HOUSE」はアメリカ発足の企業であり、2017年頃から日本へ進出しました。調べてみると、個人的にはかなり勢いのある企業だなと思い、そこからも商品への信頼は増しました。

正直、セサミより安いスマートロックは探せばありますが、中にはレビュー欄がサクラを疑うような怪しいものも多いです。特に、スマートロックは自宅の鍵=セキュリティを担う部分なので不備があっては困りますし、不具合で自身が家に入れなくなってしまっては意味がありません。そのため、コスパの良さだけなく、信頼のできるメーカー・商品であるという点も私は非常に重視しました。

③賃貸でも利用可能

大前提として賃貸でも簡単に利用できるスマートロックであることが商品選択時の必須条件でした。スマートロックの中には、既存の鍵と入れ替えるタイプや釘などでドアに固定するタイプなどもあり、それらは抜群の安定感はありますが、賃貸の家に使うことは難しいです。セサミ5は強力なテープでドアに張り付けるだけなので、賃貸でも全く問題ありません。また、予備のテープも2枚入っているため、引っ越しした場合でも新しく取り付け直すことができるのも魅力に感じました。

セサミ5単体でできること

セサミはその他のオプション品を購入すればさらに便利に使用することができます。例えば、セサミタッチproを利用することでスマホを使わず指紋認証で鍵を開けられたり、wifiモジュールを使うことでbluetoothの範囲外からでも鍵の操作をできます。

しかし、多くの機能は必要なく最低限のスマートロック機能さえあれば問題ないと考える人も多いと思います。私もその内の一人です。実際、オプション品をいくつか購入すれば結果的に他社のスマートロックと料金が同程度になってしまう場合もあるので、やはりセサミ5単体のみで、コスパ良くスマートロックを実装したい所です。

そこで、ここからはセサミ5単体のみを購入した私が、セサミ5のみではどこまでの機能が利用可能かを解説します。

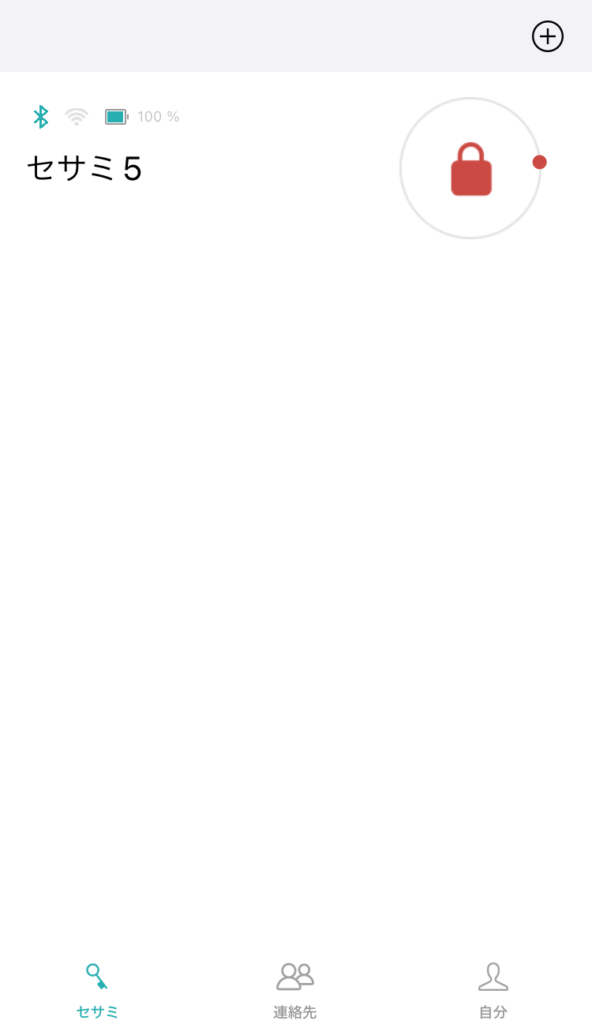

①スマホでの鍵の開け閉め

まずは、スマートロックの必須機能である「スマホで鍵の開け閉めができること」です。セサミ単体で使う場合は、bluetoothでスマホと接続するため、bluetoothの接続距離(感覚では5mくらい?)の間で自由に鍵の開閉が可能です。

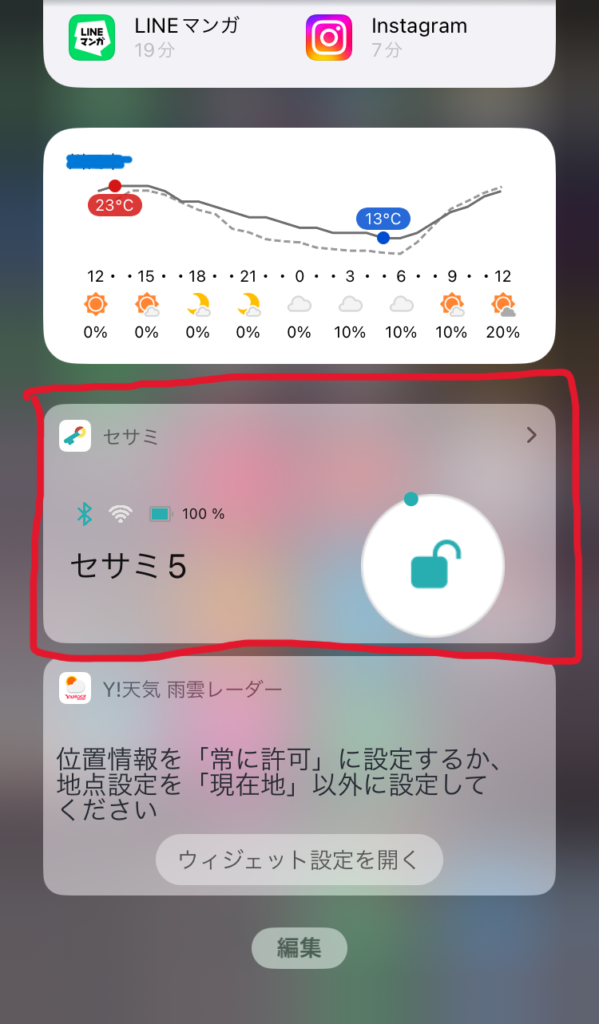

また、開閉のために毎回わざわざスマホのロックを解除してアプリを立ち上げないといけないのかというとそういう訳ではありません。スマホのウィジェットという機能(iPhone、Android両方対応)を使うことで、スマホのロック解除をしなくてもワンタッチで簡単に鍵を開けることができます。

・iPhone(IOS)でのウィジェット設定方法はこちら

・Androidでのウィジェット設定方法はこちら

そして当然、いつも通り手動での開閉も可能となっています。

(ロック画面から右スワイプで出る)

②鍵の共有

セサミアプリを通して、鍵を共有することも可能です。

鍵の種類には「オーナー」「マネージャー」「ゲスト」の3種類があり、「オーナー」は管理者自身で全ての機能を使用可、「マネージャー」は鍵の開閉・ゲストの追加削除・開閉履歴確認、「ゲスト」は鍵の開閉のみ、といったようにできることが違います。そのため、自身はオーナー、家族をマネージャー、一時的に入室を許可する友達をゲスト(ゲストは新たに鍵を発行できないので)、といった使い分けができます。鍵の共有は、QRコードの読み取りで行うことができるので、共有したい人に直接会わなくても、QRコードの写真を送信して相手がアプリでそれを読み込むだけで鍵を受け取ることができます。

一部ネット記事には、鍵の共有の際に使用可能期間を設けられるというものもありますが、それは古いセサミの話であり恐らくセサミ5では使用可能期間を設定することはできません(見落としている可能性もありますが、少なくとも私はできませんでした…)。しかし、オーナーやマネージャー側から鍵を共有しているアカウント(マネージャーやゲスト)を削除することができるので、時間設定を設けなくても、鍵が必要なくなれば削除すれば良いだけだと思います。

ここから鍵の共有、削除が可能

③オートロック、手ぶら解錠

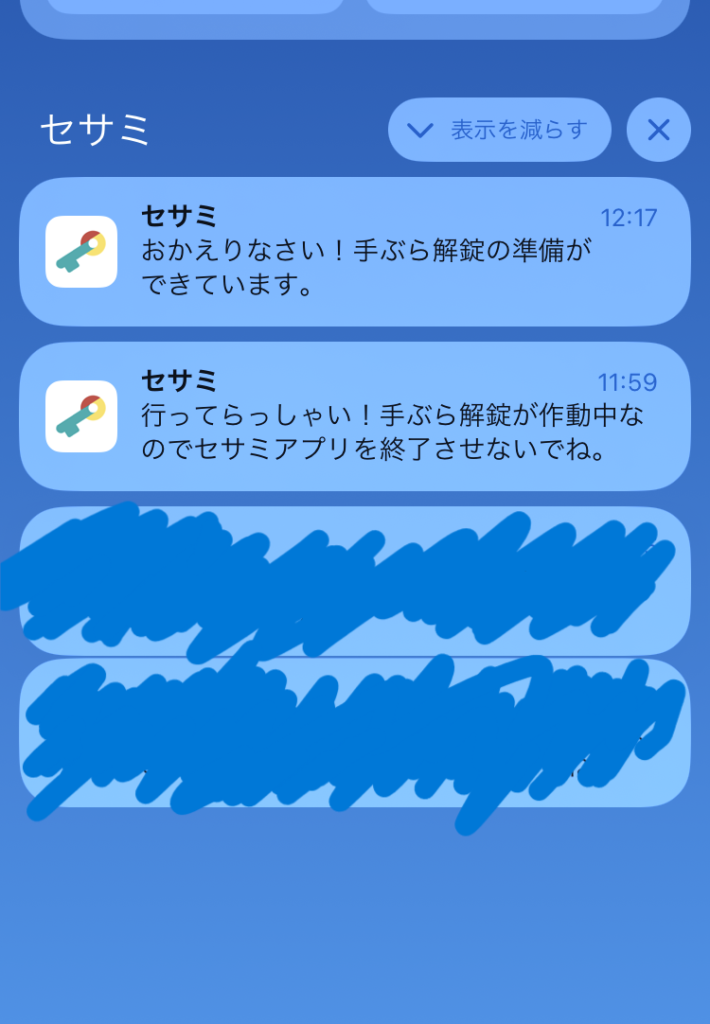

鍵を開けてから指定した時間がたてば自動的に鍵が閉まる「オートロック」、帰ってきたときにblueoothの範囲内に入れば自動的に鍵が開く「手ぶら解錠」も利用可能です。この2つを組み合わせることで、スマホを一切操作することなく持ち歩くだけで鍵の開閉が自動化できます。

オートロックは、ドアが閉まってから施錠するのではなく、あくまで鍵が開いてから何秒後に施錠するという設定になります(オプション品のオープンセンサーを購入するとドアが閉まってからの施錠が可能です)。時間の指定は3秒~1時間の幅で設定できます。

手ぶら解錠は、下の写真のように自宅から半径〇mと赤い円を指定でき、その円から出て再度円の中に入った時にのみスマホとセサミのbluetooth接続により手ぶら解錠が作動します。注意点としては、手ぶら解錠を利用の際はアプリをバックグラウンド状態にしておく必要があります。また、手ぶら解錠をONにしていると設定した円から出た時と入った時に通知をしてくれます。ちなみに、手ぶら解錠の設定ボタンはアプリ設定画面のかなり下にあるため見つけづらくなっているので気をつけてください。

ただ、私はこの2つの機能はOFFにしています(笑)。オートロックはほんの一瞬外に出たい時もスマホを持っておかないと締め出される可能性があり、手ぶら解錠は施錠後に家の近くに戻ると自動的に鍵が開きそれに気づかない可能性もあるからです。(一応、手ぶら解錠は設定した赤い円から出てもう一度入り、bluetoothに近づいて初めて解錠なので、そしてそれらはスマホに通知はありますが…)

(今回は皇居まわりを家とした場合)

④使用履歴の確認

いつ、誰が、どのように(手動かスマホからか)鍵を開閉したかも確認することができます。bluetoothでの接続になるので、外出中に開閉があった場合にそれをすぐに知ることはできませんが、bluetooth接続できる距離に入れば、それまでの情報がアプリ上に更新され、鍵の開閉履歴を確認できます。あまり考えたくはありませんが、複数人に鍵を共有している状態で空き巣にあった場合は、履歴から鍵の持ち主が入ってはいなかったか、それとも本当に外部からの侵入かなどが確認できます。

ちなみに、wifiモジュールを購入すれば、鍵の開閉があれば外出先でもwifiを通じて即刻知ることはできるようです。(ただ、wifiモジュールは長い間品切れになっており購入が難しいようです)

⑤充電残量の確認

スマートロックの不安点の1つは、気づかない内に電池残量がなくなって動かなくなることだと思います。しかしセサミでは、アプリ上で電池残量を確認することができます。そのため、時々アプリを確認することで電池残量を把握し、残量が危なくなったら電池を交換しておくことで、電池がなくなることによる閉め出しを防げます。

また、現在(2023年10月)はまだ実装されていませんが、公式サイトにて「電池残量が少なくなるとスマートフォンに通知(今後搭載予定)」と載っているため、近いうちのアップデートで電池残量の通知機能も追加されそうです。(アプリを通してセサミのアップデートが可能なので、今買ったからといって今後通知機能を追加できないという心配はありません)

ちなみに、1日10回の開閉で1年以上の電池寿命があるとのことです。

取り付け方

ここからはセサミの取付方法の解説です。商品に取扱説明書も付いてはいますが、簡易的な説明で若干分かりにくいため、ここでは主な流れとポイントを説明します。

※公式サイトで分かりやすい解説があるので、ご参考に。

①セサミアプリをインストールして動作確認

セサミを開封したらまずはアプリでちゃんと動作するかの確認を行います。

絶縁テープを抜いて、アプリをインストールし、bluetoothで接続します。接続完了するとアプリ上の鍵マークをタップで鍵のつまみが回るので、どこにも取り付けずにちゃんと回っているかチェックします。

②セサミと鍵を合わせて問題ないか確認

セサミが動作することを確認した後は、自宅の鍵に実際に合わせていきます。

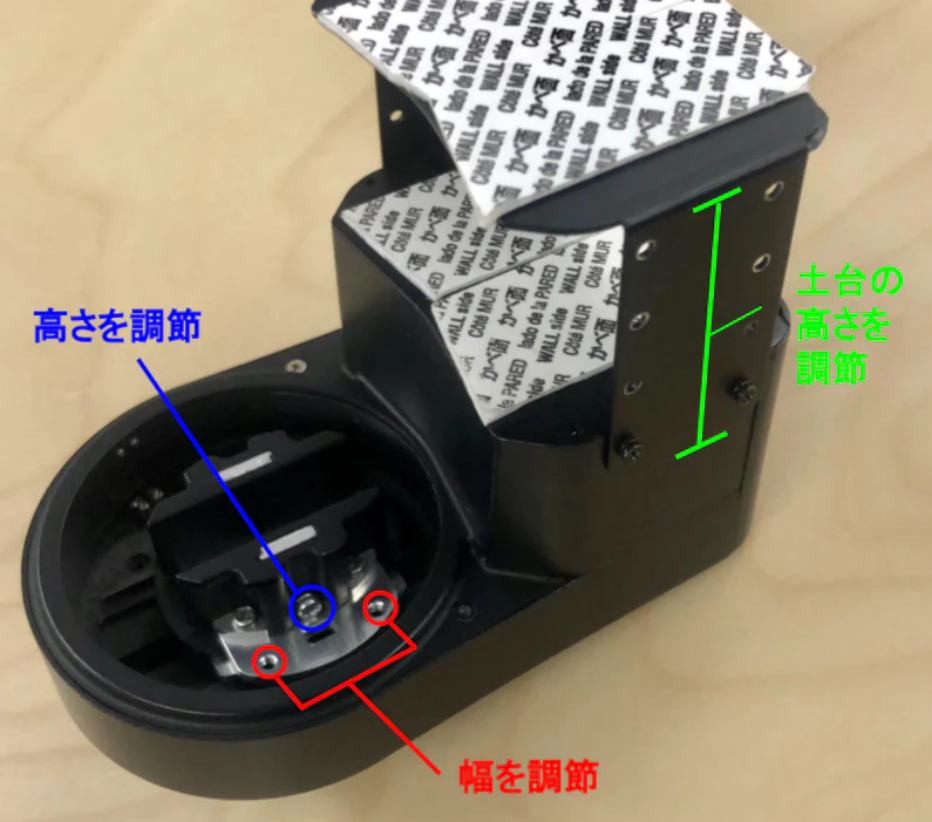

まずはセサミを何も調節せずに合わせてみて、どこの部分を調整する必要があるかを確認します。私の場合だと初期のままだと、「つまみ部分が届いていない」と、画像からは分かりませんが、「つまみのはさみ幅が大きくてしっかり挟めていない」と2か所の調整が必要でした。

では、実際にセサミを調整してきます。セサミは3か所を調整することができ、

・つまみ部分の高さ(青字)

・つまみのはさみ幅(赤字)

・土台の高さ(緑字)

の3つになります。

今回で言うと、「つまみ部分が届いていないのでつまみ部分の高さを高く」、「つまみのはさみ幅が大きいので狭く」する必要がありました。実際の調整方法は公式サイトが分かりやすいので参考にしてください。

ちなみに、今回は土台なしでつまみの高さを調整するだけで丁度鍵に届いたので、土台は取り外しました。

また、これら3つの調整でも取り付けできなかった場合は、別売りの特殊アダプター(オーダーメイドも可)を使えば取り付けできる場合もあるそうです。

③取付

いよいよ実際に取り付けます。

まずは、まっすぐ取り付けれるようにセサミを鍵に合わせた状態で貼り付け位置をペンやマスキングテープで分かりやすく印付けます。(貼り付けテープは張り直しをすると粘着力が70%も落ちるらしく、一発で決めれるように)

また、より強く貼り付くようにドア側を布とアルコールで拭いて汚れを落とすと良いです。

そして、最後に印に合わせてセサミを30秒間ぐっと押さえつけてしっかりドアに貼り付けます。

貼り付け終えたら、再度セサミアプリで動作確認をします。鍵の回りが甘かったりしたら、アプリの「角度の設定」という機能から回転角度の調整をしましょう。

まとめ

ここまでセサミ5の解説・感想等を述べてきましたが、実際これはかなり買ってよかったと思うアイテムです。私が必要としてた機能はスマホでの鍵の開け閉め、鍵の共有、電池残量の確認さえできれば良かったので、セサミ5単体で全く問題がなく、かなり安くスマートロック化ができたと思います。また、今後もシステムのアップデートでより便利になる可能性が高いです。

現在スマートロックを考えている人はぜひ選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。

コメント